-

1 программа системы программного обеспечения

Information technology: software program (в отличие от реализованной аппаратно), software routineУниверсальный русско-английский словарь > программа системы программного обеспечения

-

2 закрытое программное обеспечение

Information technology: proprietary software (в отличие от программного обеспечения, являющегося открытым (open-source software))Универсальный русско-английский словарь > закрытое программное обеспечение

-

3 аппаратура

ж.1) ( оборудование) equipment2) (приборы, в особенности контрольно-измерительные) instrumentation, apparatus3) вчт ( в отличие от программного обеспечения) hardware•- аппаратура автоматического управления

- аппаратура для автоматической обработки и отображения данных

- аппаратура для дистанционного зондирования

- аппаратура для ионосферного зондирования

- аппаратура для обработки данных

- аппаратура для скоростного фотографирования

- аппаратура для счёта импульсов

- аппаратура для улавливания пыли

- аппаратура для фотографирования методом полос

- аппаратура для фотографирования шлирен-методом

- аппаратура звуковоспроизведения

- аппаратура обработки данных

- аппаратура передачи данных

- аппаратура спутниковой связи

- аппаратура управления

- аэрофотосъёмочная аппаратура

- бортовая аппаратура

- бытовая аппаратура

- вспомогательная аппаратура

- гидроакустическая аппаратура

- голографическая аппаратура

- дальномерная аппаратура

- дисперсионная рентгеновская спектральная аппаратура

- записывающая аппаратура

- звукозаписывающая аппаратура

- звукоприёмная аппаратура

- измерительная аппаратура

- измерительная СВЧ аппаратура

- испытательная аппаратура

- контрольная аппаратура

- контрольно-измерительная аппаратура

- лазерная аппаратура

- микроголографическая аппаратура

- микрофотографическая аппаратура

- наземная аппаратура

- научная аппаратура

- недисперсионная рентгеновская спектральная аппаратура

- нейтронная счётная аппаратура

- оконечная аппаратура

- передающая аппаратура

- помехоподавляющая аппаратура

- портативная аппаратура

- приёмная аппаратура

- пусковая аппаратура

- радиометрическая аппаратура

- радиопередающая аппаратура

- радиоприёмная аппаратура

- регистрирующая аппаратура

- резервная аппаратура

- рентгеновская аппаратура

- рентгеновская спектральная аппаратура

- серийная аппаратура

- стереофоническая аппаратура

- телеметрическая аппаратура

- цифровая аппаратура

- электронная аппаратура

- электронная измерительная аппаратура -

4 отказ

отказ

Нарушение способности оборудования выполнять требуемую функцию.

Примечания

1. После отказа оборудование находится в неисправном состоянии.

2. «Отказ» является событием, в отличие от «неисправности», которая является состоянием.

3. Это понятие, как оно определено, не применяют коборудованиюобъекту, состоящему только из программных средств.

4. На практике термины «отказ» и «неисправность» часто используют как синонимы.

[ГОСТ ЕН 1070-2003]

[ ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003]

[ ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007]

отказ

Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.

[ ГОСТ 27.002-89]

[ОСТ 45.153-99]

[СТО Газпром РД 2.5-141-2005]

[СО 34.21.307-2005]

отказ

Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния машины и (или) оборудования вследствие конструктивных нарушений при проектировании, несоблюдения установленного процесса производства или ремонта, невыполнения правил или инструкций по эксплуатации.

[Технический регламент о безопасности машин и оборудования]EN

failure

the termination of the ability of an item to perform a required function

NOTE 1 – After failure the item has a fault.

NOTE 2 – "Failure" is an event, as distinguished from "fault", which is a state.

NOTE 3 – This concept as defined does not apply to items consisting of software only.

[IEV number 191-04-01]

NOTE 4 - In practice, the terms fault and failure are often used synonymously

[IEC 60204-1-2006]FR

défaillance

cessation de l'aptitude d'une entité à accomplir une fonction requise

NOTE 1 – Après défaillance d'une entité, cette entité est en état de panne.

NOTE 2 – Une défaillance est un passage d'un état à un autre, par opposition à une panne, qui est un état.

NOTE 3 – La notion de défaillance, telle qu'elle est définie, ne s'applique pas à une entité constituée seulement de logiciel.

[IEV number 191-04-01]Тематики

- безопасность в целом

- безопасность гидротехнических сооружений

- безопасность машин и труда в целом

- газораспределение

- надежность средств электросвязи

- надежность, основные понятия

Обобщающие термины

EN

DE

FR

отказ (failure): Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта

[ ГОСТ 27.002-89, статья 3.3].

Источник: ГОСТ Р 52527-2006: Установки газотурбинные. Надежность, готовность, эксплуатационная технологичность и безопасность оригинал документа

3.5 отказ (failure): Прекращение способности элемента исполнять требуемую функцию.

Примечания

1 После отказа элемент становится неисправным.

2 Отказ является событием в отличие от неисправности, которая является состоянием.

Источник: ГОСТ Р 51901.5-2005: Менеджмент риска. Руководство по применению методов анализа надежности оригинал документа

3.3. Отказ

Failure

Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта

Источник: ГОСТ 27.002-89: Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения оригинал документа

3.4 отказ (failure): Утрата изделием способности выполнять требуемую функцию.

Примечание - Отказ является событием в отличие от неисправности, которая является состоянием.

Источник: ГОСТ Р ИСО 13379-2009: Контроль состояния и диагностика машин. Руководство по интерпретации данных и методам диагностирования оригинал документа

3.2 отказ (failure): Утрата объектом способности выполнять требуемую функцию1).

___________

1) Более детально см. [1].

Источник: ГОСТ Р 51901.12-2007: Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий отказов оригинал документа

3.29 отказ (failure): Событие, происходящее с элементом или системой и вызывающее один или оба следующих эффекта: потеря элементом или системой своих функций или ухудшение работоспособности до степени существенного снижения безопасности установки, персонала или окружающей среды.

Источник: ГОСТ Р 54382-2011: Нефтяная и газовая промышленность. Подводные трубопроводные системы. Общие технические требования оригинал документа

3.1.3 отказ (failure): Потеря объектом способности выполнять требуемую функцию.

Примечания

1. После отказа объект имеет неисправность.

2. Отказ - это событие в отличие от неисправности, которое является состоянием.

3. Данное понятие по определению не касается программного обеспечения в чистом виде.

[МЭК 60050-191 ][1]

Источник: ГОСТ Р 50030.5.4-2011: Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5.4. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Метод оценки рабочих характеристик слаботочных контактов. Специальные испытания оригинал документа

1. Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния конструкций, зданий и сооружений.

2. Обследование конструкций - комплекс изыскательских работ по сбору данных о техническом состоянии конструкций, необходимых для оценки технического состояния и разработки проекта восстановления их несущей способности, усиления или реконструкции.

3.5 отказ (failure): Неспособность конструкции, системы или компонента функционировать в пределах критериев приемлемости.

[Глоссарий МАГАТЭ по безопасности, издание 2.0, 2006]

Примечание 1 - Отказ - это результат неисправности аппаратных средств, дефекта программного обеспечения, неисправности системы или ошибки оператора, связанной с ними сигнальной траекторией, которая и вызывает отказ.

Примечание 2 - См. также «дефект», «отказ программного обеспечения».

Источник: ГОСТ Р МЭК 62340-2011: Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Требования по предотвращению отказов по общей причине оригинал документа

3.3 отказ (failure): Утрата изделием способности выполнять требуемую функцию.

Примечание - Обычно отказ является следствием неисправности одного или нескольких узлов машины.

Источник: ГОСТ Р ИСО 17359-2009: Контроль состояния и диагностика машин. Общее руководство по организации контроля состояния и диагностирования оригинал документа

3.16 отказ (failure): Отклонение реального функционирования от запланированного. [МЭК 61513, пункт 3.21, изменено]

Источник: ГОСТ Р МЭК 60880-2010: Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, выполняющих функции категории А оригинал документа

3.6.4 отказ (failure): Прекращение способности функционального блока выполнять необходимую функцию.

Примечания

1. Определение в МЭС 191-04-01 является идентичным, с дополнительными комментариями [ИСО/МЭК 2382-14-01-11].

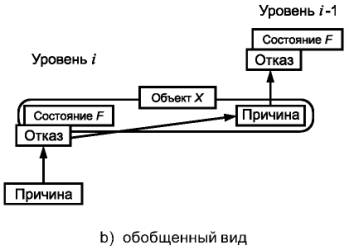

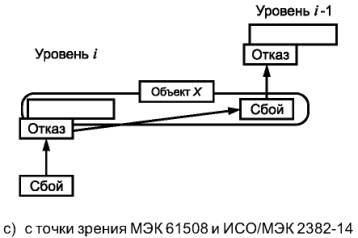

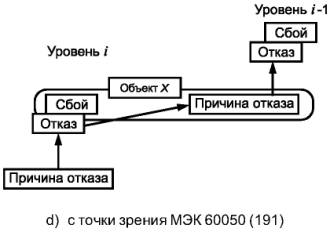

2. Соотношение между сбоями и отказами в МЭК 61508 и МЭС 60050(191) см. на рисунке 4.

3. Характеристики требуемых функций неизбежно исключают определенные режимы работы, некоторые функции могут быть определены путем описания режимов, которых следует избегать. Возникновение таких режимов представляет собой отказ.

4. Отказы являются либо случайными (в аппаратуре), либо систематическими (в аппаратуре или в программном обеспечении), см. 3.6.5 и 3.6.6.

Примечания

1. Как показано на рисунке 4а), функциональный блок может быть представлен в виде многоуровневой иерархической конструкции, каждый из уровней которой может быть, в свою очередь, назван функциональным блоком. На уровне i «причина» может проявить себя как ошибка (отклонение от правильного значения или состояния) в пределах функционального блока, соответствующего данному уровню i. Если она не будет исправлена или нейтрализована, эта ошибка может привести к отказу данного функционального блока, который в результате перейдет в состояние F, в котором он более не может выполнять необходимую функцию (см. рисунок 4b)). Данное состояние F уровня i может в свою очередь проявиться в виде ошибки на уровне функционального блока i - 1, которая, если она не будет исправлена или нейтрализована, может привести к отказу функционального блока уровня i - 1.

2. В этой причинно-следственной цепочке один и тот же элемент («объект X») может рассматриваться как состояние F функционального блока уровня i, в которое он попадает в результате отказа, а также как причина отказа функционального блока уровня i - 1. Данный «объект X» объединяет концепцию «отказа» в МЭК 61508 и ИСО/МЭК 2382-14, в которой внимание акцентируется на причинном аспекте, как показано на рисунке 4с), и концепцию «отказа» из МЭС 60050(191), в которой основное внимание уделено аспекту состояния, как показано на рисунке 4d). В МЭС 60050(191) состояние F называется отказом, а в МЭК 61508 и ИСО/МЭК 2382-14 оно не определено.

3. В некоторых случаях отказ или ошибка могут быть вызваны внешним событием, таким как молния или электростатические помехи, а не внутренним отказом. Более того, ошибка (в обоих словарях) может возникать без предшествующего отказа. Примером такой ошибки может быть ошибка проектирования.

Рисунок 4 - Модель отказа

Источник: ГОСТ Р МЭК 61508-4-2007: Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 4. Термины и определения оригинал документа

3.21 отказ (failure): Отклонение реального функционирования от запланированного (см. рисунок 3). [МЭК 60880-2, пункт 3.8]

Примечание 1 - Отказ является результатом сбоя в аппаратуре, программном обеспечении, системе или ошибки оператора или обслуживания и отражается на прохождении сигнала.

Примечание 2 - См. также «дефект», «отказ программного обеспечения».

Источник: ГОСТ Р МЭК 61513-2011: Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Общие требования оригинал документа

3.22 отказ (failure): Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элементов или систем платформы.

Источник: ГОСТ Р 54483-2011: Нефтяная и газовая промышленность. Платформы морские для нефтегазодобычи. Общие требования оригинал документа

3.1.7. отказ (fauit):

Состояние объекта, характеризуемое неспособностью выполнять требуемую функцию, за исключением состояний, связанных с предупредительным техническим обслуживанием или другими плановыми мероприятиями, или вследствие недостатка внешних ресурсов.

Примечание 1. - Отказ часто является результатом повреждения самого объекта, но может произойти и без предварительного повреждения объекта.

(МЭК 60204-1, п. 3.24).

Источник: ГОСТ Р МЭК 60519-1-2005: Безопасность электротермического оборудования. Часть 1. Общие требования оригинал документа

3.1.29 отказ (failure): Окончание способности изделия выполнять требуемую функцию.

Источник: ГОСТ Р 54828-2011: Комплектные распределительные устройства в металлической оболочке с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия оригинал документа

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > отказ

-

5 дефект

- imperfection

- fault

- en

- defect

- 1

дефект

Невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием.

Примечания

1. Различие между понятиями дефект и несоответствие является важным, так как имеет подтекст юридического характера, особенно связанный с вопросами ответственности за качество продукции. Следовательно, термин "дефект" следует использовать чрезвычайно осторожно.

2. Использование, предполагаемое потребителем, может зависеть от характера информации, такой как инструкции по использованию и техническому обслуживанию, предоставляемые поставщиком.

[ ГОСТ Р ИСО 9000-2008]

дефект

Невыполнение заданного или ожидаемого требования, касающегося объекта, а также требования, относящегося к безопасности.

Примечание

Ожидаемое требование должно быть целесообразным с точки зрения существующих условий.

[ИСО 8402-94]

дефект

Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям.

Пояснения

Если рассматриваемая единица продукции имеет дефект, то это означает, что по меньшей мере один из показателей ее качества или параметров вышел за предельное значение или не выполняется (не удовлетворяется) одно из требований нормативной документации к признакам продукции.

Несоответствие требованиям технического задания или установленным правилам разработки (модернизации) продукции относится к конструктивным дефектам.

Несоответствие требованиям нормативной документации на изготовление или поставку продукции относится к производственным дефектам.

Примерами дефектов могут быть: выход размера детали за пределы допуска, неправильная сборка или регулировка (настройка) аппарата (прибора), царапина на защитном покрытии изделия, недопустимо высокое содержание вредных примесей в продукте, наличие заусенцев на резьбе и т.д.

Термин "дефект" связан с термином "неисправность", но не является его синонимом. Неисправность представляет собой определенное состояние изделия. Находясь в неисправном состоянии, изделие имеет один или несколько дефектов.

Термин "дефект" применяют при контроле качества продукции на стадии ее изготовления, а также при ее ремонте, например при дефектации, составлении ведомостей дефектов и контроле качества отремонтированной продукции.

Термин "неисправность" применяют при использовании, хранении и транспортировании определенных изделий. Так, например, словосочетание "характер неисправности" означает конкретное недопустимое изменение в изделии, которое до его повреждения было исправным (находилось в исправном состоянии).

В отличие от термина "дефект" термин "неисправность" распространяется не на всякую продукцию, в том числе не на всякие изделия, например не называют неисправностями недопустимые отклонения показателей качества материалов, топлива, химических продуктов, изделий пищевой промышленности и т.п.

Термин "дефект" следует отличать также от термина "отказ".

Отказом называется событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия, которое до возникновения отказа было работоспособным. Отказ может возникнуть в результате наличия в изделии одного или нескольких дефектов, но появление дефектов не всегда означает, что возник отказ, т.е. изделие стало неработоспособным.

[ ГОСТ 15467-79]

[ ГОСТ 19088-89]

[ ГОСТ 24166-80]

[СТО Газпром РД 2.5-141-2005]

дефект

Каждое отдельное несоответствие продукции требованиям, установленным нормативной документацией

[Неразрушающий контроль. Россия, 1900-2000 гг.: Справочник / В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, С.В. Румянцев и др.; Под ред. В.В. Клюева]

[Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего контроля. Термины и определения (справочное пособие). Москва 2003 г.]Тематики

- бумага и картон

- газораспределение

- ремонт судов

- системы менеджмента качества

- управл. качеством и обеспеч. качества

- управление качеством продукции

EN

DE

FR

3.6.3 дефект (defect): Невыполнение требования (3.1.2), связанного с предполагаемым или установленным использованием.

Примечания

1 Различие между понятиями дефект и несоответствие (3.6.2) является важным, так как имеет подтекст юридического характера, особенно связанный с вопросами ответственности за качество продукции. Следовательно, термин «дефект» следует использовать чрезвычайно осторожно.

2 Использование, предполагаемое потребителем (3.3.5), может зависеть от характера информации, такой как инструкции по использованию и техническому обслуживанию, предоставляемые поставщиком (3.3.6).

Источник: ГОСТ Р ИСО 9000-2008: Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь оригинал документа

3.1. Дефект

Defect

По ГОСТ 15467

Источник: ГОСТ 27.002-89: Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения оригинал документа

3.22 дефект (imperfection): Нарушение сплошности сварного шва или отклонение от установленной геометрии. Дефектами являются, например, трещины, неполное проплавление, пористость, шлаковые включения.

Примечание - ЕН ИСО 6520-1 и ЕН ИСО 6520-2 содержат полные перечни дефектов.

Источник: ГОСТ Р ИСО 15607-2009: Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Общие правила оригинал документа

4.5 дефект (defect): Несовершенство и/или плотность залегающих несовершенств, не соответствующие критериям приемки, установленным настоящим стандартом.

Источник: ГОСТ Р ИСО 3183-2009: Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия оригинал документа

3.6.3 дефект (en defect; fr defaut): Невыполнение требования (3.1.2), связанного с предполагаемым или установленным использованием.

Примечания

1 Различие между понятиями дефект и несоответствие (3.6.2) является важным, так как имеет подтекст юридического характера, связанный с вопросами ответственности за качество продукции. Следовательно, термин «дефект» надо использовать чрезвычайно осторожно.

2 Использование, предполагаемое потребителем (3.3.5), может зависеть от характера информации, такой как инструкции по использованию и техническому обслуживанию, предоставляемые поставщиком (3.3.6).

Источник: ГОСТ Р ИСО 9000-2001: Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь оригинал документа

3.8 дефект (defect): Несовершенство, имеющее размер, достаточный для отбраковки изделия на основании критериев, установленных настоящим стандартом.

Источник: ГОСТ Р 53366-2009: Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия оригинал документа

3.9 дефект (defect): Несовершенство, имеющее размер, достаточный для отбраковки изделия на основании критериев, установленных настоящим стандартом.

Источник: ГОСТ Р 54383-2011: Трубы стальные бурильные для нефтяной и газовой промышленности. Технические условия оригинал документа

3.6 дефект (defect): Невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием.

Примечание 1 - Различие между понятиями «дефект» и «несоответствие» важно, поскольку у него есть юридические основания, связанные с ответственностью за качество выпускаемой продукции. Следовательно, термин «дефект» должен быть использован с чрезвычайной осторожностью.

Примечание 2 - Потребительские требования и предназначенное использование продукции должны быть установлены в документации, предоставляемой потребителю.

[ИСО 3534-2]

Источник: ГОСТ Р ИСО 2859-5-2009: Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 5. Система последовательных планов на основе AQL для контроля последовательных партий оригинал документа

4.1.1 дефект (defect): Несовершенство, имеющее размер, достаточный для отбраковки изделия на основании критериев, установленных настоящим стандартом.

Источник: ГОСТ Р ИСО 13680-2011: Трубы бесшовные обсадные, насосно-компрессорные и трубные заготовки для муфт из коррозионно-стойких высоколегированных сталей и сплавов для нефтяной и газовой промышленности. Технические условия оригинал документа

3.1.4 дефект (defect): Невыполнение требуемого или ожидаемого в силу объективных причин, в том числе связанное с безопасностью.

Примечание - Требуемое или ожидаемое должно быть выполнимым в сложившихся обстоятельствах.

Источник: ГОСТ Р 50030.5.4-2011: Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5.4. Аппараты и элементы коммутации для цепей управления. Метод оценки рабочих характеристик слаботочных контактов. Специальные испытания оригинал документа

3.6 дефект (fault): Неисправность или ошибка в компоненте технического обеспечения, программного обеспечения или системы

[МЭК 61513, пункт 3.22]

Примечание 1 - Дефекты могут подразделяться на случайные, например, в результате ухудшения аппаратных средств из-за старения, и систематические, например, ошибки в программном обеспечении, которые вытекают из погрешностей проектирования.

Примечание 2 - Дефект (в особенности дефект проекта) может остаться необнаруженным в системе до тех пор, пока не окажется, что полученный результат не соответствует намеченной функции, то есть возникает отказ.

Примечание 3 - См. также «ошибка программного обеспечения» и «случайный дефект».

Источник: ГОСТ Р МЭК 62340-2011: Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Требования по предотвращению отказов по общей причине оригинал документа

3.7 дефект (defect): Невыполнение требования, связанного с предусмотренным или установленным использованием.

Примечание - При наличии дефекта крепежное изделие не может функционировать по своему ожидаемому или предусмотренному использованию. [ИСО 9000]

Источник: ГОСТ Р ИСО 16426-2009: Изделия крепежные. Система обеспечения качества оригинал документа

3.17 дефект (fault): Неисправность или ошибка в компоненте технического обеспечения, программного обеспечения или системы.

[МЭК 61513, пункт 3.22]

Источник: ГОСТ Р МЭК 60880-2010: Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, выполняющих функции категории А оригинал документа

3.22 дефект (fault): Дефект в аппаратуре, программном обеспечении или в компоненте системы (см. рисунок 3).

Примечание 1 -Дефекты могут быть результатом случайных отказов, которые возникают, например, из-за деградации аппаратуры в результате старения; возможны систематические дефекты, например, в результате дефектов в программном обеспечении, возникающих из-за ошибок при проектировании.

Примечание 2 - Дефект (особенно дефекты, связанные с проектированием) может оставаться незамеченным, пока сохраняются условия, при которых он не отражается на выполнении функции, т.е. пока не произойдет отказ.

Примечание 3 - См. также «дефект программного обеспечения».

Источник: ГОСТ Р МЭК 61513-2011: Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Общие требования оригинал документа

3.6.3 дефект (defect): Невыполнение требования (3.1.2), связанного с предполагаемым или установленным использованием.

Примечания

1 Различие между понятиями дефект и несоответствие (3.6.2) является важным, так как имеет подтекст юридического характера, особенно связанный с вопросами ответственности за качество продукции. Следовательно, термин «дефект» следует использовать чрезвычайно осторожно.

2 Использование, предполагаемое потребителем (3.3.5), может зависеть от характера информации, такой как инструкции по использованию и техническому обслуживанию, предоставляемые поставщиком (3.3.6).

Источник: ГОСТ ISO 9000-2011: Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

4. Дефект

D. Defect

E. Defect

F. Défaut

Источник: ГОСТ 24166-80: Система технического обслуживания и ремонта судов. Ремонт судов. Термины и определения оригинал документа

1.5.8 дефект 1)

Невыполнение предполагаемого потребительского требования.

1)Данный термин более подробно определен в title="Управление качеством и обеспечение качества - Словарь".

Примечания

1 Термин «дефект» применим, когда признак качества продукции, процесса или услуги оценивают с точки зрения использования в отличие от соответствия техническим условиям.

2 Поскольку термин «дефект» имеет определенное значение в законодательстве, им нельзя пользоваться как общим термином

Источник: ГОСТ Р 50779.11-2000: Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения оригинал документа

3.2.39 дефект (defect): Невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием.

Источник: ГОСТ Р 54147-2010: Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и определения оригинал документа

3.2.4.2 дефект (defect): Недостаток, исключающий приемку изделия в соответствии с настоящим стандартом.

Источник: ГОСТ Р ИСО 3183-1-2007: Трубы стальные для трубопроводов. Технические условия. Часть 1. Требования к трубам класса А оригинал документа

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > дефект

-

6 система

система

Группа взаимодействующих объектов, выполняющих общую функциональную задачу. В ее основе лежит некоторый механизм связи.

[ ГОСТ Р МЭК 61850-5-2011]

система

Набор элементов, которые взаимодействуют в соответствии с проектом, в котором элементом системы может быть другая система, называемая подсистемой; система может быть управляющей системой или управляемой системой и включать аппаратные средства, программное обеспечение и взаимодействие с человеком.

Примечания

1 Человек может быть частью системы. Например, человек может получать информацию от программируемого электронного устройства и выполнять действие, связанное с безопасностью, основываясь на этой информации, либо выполнять действие с помощью программируемого электронного устройства.

2 Это определение отличается от приведенного в МЭС 351-01-01.

[ ГОСТ Р МЭК 61508-4-2007]

система

Множество (совокупность) материальных объектов (элементов) любой, в том числе различной физической природы, а также информационных объектов, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой для достижения общей цели.

[ ГОСТ Р 43.0.2-2006]

система

Совокупность элементов, объединенная связями между ними и обладающая определенной целостностью.

[ ГОСТ 34.003-90]

система

Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.

[ ГОСТ Р ИСО 9000-2008]

система

-

[IEV number 151-11-27]

система

Набор связанных элементов, работающих совместно для достижения общей Цели. Например: • Компьютерная система, состоящая из аппаратного обеспечения, программного обеспечения и приложений. • Система управления, состоящая из множества процессов, которые планируются и управляются совместно. Например, система менеджмента качества. • Система управления базами данных или операционная система, состоящая из множества программных модулей, разработанных для выполнения набора связанных функций.

[Словарь терминов ITIL версия 1.0, 29 июля 2011 г.]

система

Множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единство. Следует отметить, что это определение (взятое нами из Большой Советской Энциклопедии) не является ни единственным, ни общепризнанным. Есть десятки определений понятия “С.”, которые с некоторой условностью можно поделить на три группы. Определения, принадлежащие к первой группе, рассматривают С. как комплекс процессов и явлений, а также связей между ними, существующий объективно, независимо от наблюдателя. Его задача состоит в том, чтобы выделить эту С. из окружающей среды, т.е. как минимум определить ее входы и выходы (тогда она рассматривается как “черный ящик”), а как максимум — подвергнуть анализу ее структуру (произвести структуризацию), выяснить механизм функционирования и, исходя из этого, воздействовать на нее в нужном направлении. Здесь С. — объект исследования и управления. Определения второй группы рассматривают С. как инструмент, способ исследования процессов и явлений. Наблюдатель, имея перед собой некоторую цель, конструирует (синтезирует) С. как некоторое абстрактное отображение реальных объектов. При этом С. (“абстрактная система”) понимается как совокупность взаимосвязанных переменных, представляющих те или иные свойства, характеристики объектов, которые рассматриваются в данной С. В этой трактовке понятие С. практически смыкается с понятием модели, и в некоторых работах эти два термина вообще употребляются как взаимозаменяемые. Говоря о синтезе С., в таких случаях имеют в виду формирование макромодели, анализ же С. совпадает в этой трактовке с микромоделированием отдельных элементов и процессов. Третья группа определений представляет собой некий компромисс между двумя первыми. С. здесь — искусственно создаваемый комплекс элементов (например, коллективов людей, технических средств, научных теорий и т.д.), предназначенный для решения сложной организационной, экономической, технической задачи. Следовательно, здесь наблюдатель не только выделяет из среды С. (и ее отдельные части), но и создает, синтезирует ее. С. является реальным объектом и одновременно — абстрактным отображением связей действительности. Именно в этом смысле понимает С. наука системотехника. Между этими группами определений нет непроходимых границ. Во всех случаях термин “С.” включает понятие о целом, состоящем из взаимосвязанных, взаимодействующих, взаимозависимых частей, причем свойства этих частей зависят от С. в целом, свойства С. — от свойств ее частей. Во всех случаях имеется в виду наличие среды, в которой С. существует и функционирует. Для исследуемой С. среда может рассматриваться как надсистема, соответственно, ее части — как подсистемы, а также элементы С., если их внутренняя структура не является предметом рассмотрения. С. делятся на материальные и нематериальные. К первым относятся, например, железная дорога, народное хозяйство, ко вторым — С. уравнений в математике, математика как наука, далее — С. наук. Автоматизированная система управления включает как материальные элементы (ЭВМ, документация, люди), так и нематериальные — математические модели, знания людей. Разделение это тоже неоднозначно: железную дорогу можно рассматривать не только как материальную С., но и как нематериальную С. взаимосвязей, соотношений, потоков информации и т.д. Закономерности функционирования систем изучаются общей теорией систем, оперирующей понятием абстрактной С. Наибольшее значение среди абстрактных С. имеют кибернетические С. Есть два понятия, близкие понятию С.: комплекс, совокупность (множество объектов). Они, однако, не тождественны ему, как нередко утверждают. Их можно рассматривать как усеченные, неполные понятия по отношению к С.: комплекс включает части, не обязательно обладающие системными свойствами (в том смысле, как это указано выше), но эти части сами могут быть системами, и элементы последних такими свойствами по отношению к ним способны обладать. Совокупность же есть множество элементов, не обязательно находящихся в системных отношениях и связях друг с другом. В данном словаре мы стремимся по возможности последовательно различать понятия С. и модели, рассматривая С. как некий объект (реальной действительности или воображаемый — безразлично), который подвергается наблюдению и изучению, а модель — как средство этого наблюдения и изучения. Разумеется, и модель, если она сама оказывается объектом наблюдения и изучения, в свою очередь рассматривается как С. (в частности, как моделируемая С.) — и так до бесконечности. Все это означает, что такие, например, понятия, как переменная или параметр, мы (в отличие от многих авторов) относим не к С., а к ее описанию, т.е. к модели (см. Параметры модели, Переменная модели), численные же их значения, характеризующие С., — к С. (например, координаты С.). • Системы математически описываются различными способами. Каждая переменная модели, выражающая определенную характеристику С., может быть задана множеством конкретных значений, которые эта переменная может принимать. Состояние С. описывается вектором (или кортежем, если учитываются также величины, не имеющие численных значений), каждая компонента которого соответствует конкретному значению определенной переменной. С. в целом может быть описана соответственно множеством ее состояний. Например, если x = (1, 2, … m) — вектор существенных переменных модели, каждая из которых может принять y значений (y = 1, 2, …, n), то матрица S = [ Sxy ] размерностью m ? n представляет собой описание данной С. Широко применяется описание динамической С. с помощью понятий, связанных с ее функционированием в среде. При этом С. определяется как три множества: входов X, выходов Y и отношений между ними R. Полученный “портрет системы” может записываться так: XRY или Y = ®X. Аналитическое описание С. представляет собой систему уравнений, характеризующих преобразования, выполняемые ее элементами и С. в целом в процессе ее функционирования: в непрерывном случае применяется аппарат дифференциальных уравнений, в дискретном — аппарат разностных уравнений. Графическое описание С. чаще всего состоит в построении графа, вершины которого соответствуют элементам С., а дуги — их связям. Существует ряд классификаций систем. Наиболее известны три: 1) Ст. Бир делит все С. (в природе и обществе), с одной стороны, на простые, сложные и очень сложные, с другой — на детерминированные и вероятностные; 2) Н.Винер исходит из особенностей поведения С. (бихевиористский подход) и строит дихотомическую схему: С., характеризующиеся пассивным и активным поведением; среди последних — нецеленаправленным (случайным) и целенаправленным; в свою очередь последние подразделяются на С. без обратной связи и с обратной связью и т.д.; 3) К.Боулдинг выделяет восемь уровней иерархии С., начиная с простых статических (например, карта земли) и простых кибернетических (механизм часов), продолжая разного уровня сложности кибернетическими С., вплоть до самых сложных — социальных организаций. Предложены также классификации по другим основаниям, в том числе более частные, например, ряд классификаций С. управления. См. также: Абстрактная система, Адаптирующиеся, адаптивные системы, Большая система, Вероятностная система, Выделение системы, Входы и выходы системы, Детерминированная система, Динамическая система, Дискретная система, Диффузная система, Замкнутая (закрытая) система, Иерархическая структура, Имитационная система, Информационная система, Информационно-развивающаяся система, Кибернетическая система, Координаты системы, Надсистема, Нелинейная система, Непрерывная система, Открытая система, Относительно обособленная система, Память системы, Подсистема, Портрет системы, Разомкнутая система, Рефлексная система, Решающая система, Самонастраивающаяся система, Самообучающаяся система, Самоорганизующаяся система, Сложная система, Состояние системы, Статическая система, Стохастическая система, Структура системы, Структуризация системы, Управляющая система, Устойчивость системы, Целенаправленная система, Экономическая система, Функционирование экономической системы..

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]EN

system

set of interrelated elements considered in a defined context as a whole and separated from their environment

NOTE 1 – A system is generally defined with the view of achieving a given objective, e.g. by performing a definite function.

NOTE 2 – Elements of a system may be natural or man-made material objects, as well as modes of thinking and the results thereof (e.g. forms of organisation, mathematical methods, programming languages).

NOTE 3 – The system is considered to be separated from the environment and the other external systems by an imaginary surface, which cuts the links between them and the system.

NOTE 4 – The term "system" should be qualified when it is not clear from the context to what it refers, e.g. control system, colorimetric system, system of units, transmission system.

Source: 351-01-01 MOD

[IEV number 151-11-27]

system

A number of related things that work together to achieve an overall objective. For example: • A computer system including hardware, software and applications • A management system, including the framework of policy, processes, functions, standards, guidelines and tools that are planned and managed together – for example, a quality management system • A database management system or operating system that includes many software modules which are designed to perform a set of related functions.

[Словарь терминов ITIL версия 1.0, 29 июля 2011 г.]FR

système, m

ensemble d'éléments reliés entre eux, considéré comme un tout dans un contexte défini et séparé de son environnement

NOTE 1 – Un système est en général défini en vue d'atteindre un objectif déterminé, par exemple en réalisant une certaine fonction.

NOTE 2 – Les éléments d'un système peuvent être aussi bien des objets matériels, naturels ou artificiels, que des modes de pensée et les résultats de ceux-ci (par exemple des formes d'organisation, des méthodes mathématiques, des langages de programmation).

NOTE 3 – Le système est considéré comme séparé de l'environnement et des autres systèmes extérieurs par une surface imaginaire qui coupe les liaisons entre eux et le système.

NOTE 4 – Il convient de qualifier le terme "système" lorsque le concept ne résulte pas clairement du contexte, par exemple système de commande, système colorimétrique, système d'unités, système de transmission.

Source: 351-01-01 MOD

[IEV number 151-11-27]Тематики

- автоматизированные системы

- информационные технологии в целом

- релейная защита

- системы менеджмента качества

- экономика

EN

DE

FR

4.48 система (system): Комбинация взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной или нескольких поставленных целей.

Примечание 1 - Система может рассматриваться как продукт или предоставляемые им услуги.

Примечание 2 - На практике интерпретация данного термина зачастую уточняется с помощью ассоциативного существительного, например, «система самолета». В некоторых случаях слово «система» может заменяться контекстно-зависимым синонимом, например, «самолет», хотя это может впоследствии затруднить восприятие системных принципов.

Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010: Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств оригинал документа

4.17 система (system): Комбинация взаимодействующих элементов, организованных для достижения одной или нескольких поставленных целей.

Примечания

1. Система может рассматриваться как продукт или как совокупность услуг, которые она обеспечивает.

2. На практике интерпретация данного термина зачастую уточняется с помощью ассоциативного существительного, например, система самолета. В некоторых случаях слово «система» может заменяться контекстным синонимом, например, самолет, хотя это может впоследствии затруднять восприятие системных принципов.

Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005: Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного цикла систем оригинал документа

4.44 система (system): Комплекс процессов, технических и программных средств, устройств, обслуживаемый персоналом и обладающий возможностью удовлетворять установленным потребностям и целям (3.31 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207).

Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002: Информационная технология. Процесс создания документации пользователя программного средства оригинал документа

3.31 система (system): Комплекс, состоящий из процессов, технических и программных средств, устройств и персонала, обладающий возможностью удовлетворять установленным потребностям или целям.

Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99: Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств оригинал документа

3.36 система (system): Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих объектов. [ ГОСТ Р ИСО 9000, статья 3.2.1]

Источник: ГОСТ Р 51901.6-2005: Менеджмент риска. Программа повышения надежности оригинал документа

3.2 система (system): Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. [ ГОСТ Р ИСО 9000 - 2001]

Примечания

1 С точки зрения надежности система должна иметь:

a) определенную цель, выраженную в виде требований к функционированию системы;

b) заданные условия эксплуатации.

2 Система имеет иерархическую структуру.

Источник: ГОСТ Р 51901.5-2005: Менеджмент риска. Руководство по применению методов анализа надежности оригинал документа

3.2.1 система (system): Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.

Источник: ГОСТ Р ИСО 9000-2008: Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь оригинал документа

3.7 система (system): Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов.

Примечания

1 Применительно к надежности система должна иметь:

a) определенные цели, представленные в виде требований к ее функциям;

b) установленные условия функционирования;

c) определенные границы.

2 Структура системы является иерархической.

Источник: ГОСТ Р 51901.12-2007: Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий отказов оригинал документа

3.2.1 система (en system; fr systéme): Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов.

Источник: ГОСТ Р ИСО 9000-2001: Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь оригинал документа

2.39 система (system): Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.

Источник: ГОСТ Р 53647.2-2009: Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 2. Требования оригинал документа

3.20 система (system): Конфигурация взаимодействующих в соответствии с проектом составляющих, в которой элемент системы может сам представлять собой систему, называемую в этом случае подсистемой.

(МЭК 61513, статья 3.61)

Источник: ГОСТ Р МЭК 61226-2011: Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Классификация функций контроля и управления оригинал документа

3.61 система (system): Конфигурация взаимодействующих в соответствии с проектом составляющих, в которой элемент системы может сам представлять собой систему, называемую в этом случае подсистемой.

[МЭК 61508-4, пункт 3.3.1, модифицировано]

Примечание 1 - См. также «система контроля и управления».

Примечание 2 - Системы контроля и управления следует отличать от механических систем и электрических систем АС.

Источник: ГОСТ Р МЭК 61513-2011: Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Общие требования оригинал документа

3.2.1 система (system): Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов.

Источник: ГОСТ ISO 9000-2011: Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

2.34 система (system): Специфическое воплощение ИТ с конкретным назначением и условиями эксплуатации.

[ИСО/МЭК 15408-1]

а) комбинация взаимодействующих компонентов, организованных для достижения одной или нескольких поставленных целей.

[ИСО/МЭК 15288]

Примечания

1 Система может рассматриваться как продукт или совокупность услуг, которые она обеспечивает.

[ИСО/МЭК 15288]

2 На практике интерпретация данного зачастую уточняется с помощью ассоциативного существительного, например, «система самолета». В некоторых случаях слово «система» допускается заменять, например, контекстным синонимом «самолет», хотя это может впоследствии затруднить восприятие системных принципов.

[ИСО/МЭК 15288]

Источник: ГОСТ Р 54581-2011: Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Основы доверия к безопасности ИТ. Часть 1. Обзор и основы оригинал документа

3.34 система (system):

Совокупность связанных друг с другом подсистем и сборок компонентов и/или отдельных компонентов, функционирующих совместно для выполнения установленной задачи или

совокупность оборудования, подсистем, обученного персонала и технических приемов, обеспечивающих выполнение или поддержку установленных функциональных задач. Полная система включает в себя относящиеся к ней сооружения, оборудование, подсистемы, материалы, обслуживание и персонал, необходимые для ее функционирования в той степени, которая считается достаточной для выполнения установленных задач в окружающей обстановке.

Источник: ГОСТ Р 51317.1.5-2009: Совместимость технических средств электромагнитная. Воздействия электромагнитные большой мощности на системы гражданского назначения. Основные положения оригинал документа

3.1.13 система, использующая солнечную и дополнительную энергию (solar-plus-supplementary system): Система солнечного теплоснабжения, использующая одновременно источники как солнечной, так и резервной энергии и способная обеспечить заданный уровень теплоснабжения независимо от поступления солнечной энергии.

Источник: ГОСТ Р 54856-2011: Теплоснабжение зданий. Методика расчета энергопотребности и эффективности системы теплогенерации с солнечными установками оригинал документа

3.2.6 система (system): Совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов.

Источник: ГОСТ Р 54147-2010: Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и определения оригинал документа

3.12 система (system): Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов

[ ГОСТ Р ИСО 9000-2008, ст. 3.2.1]

3.136 система (system): Совокупность объектов реального мира, организованная для заданной цели.

Источник: ГОСТ Р 54136-2010: Системы промышленной автоматизации и интеграция. Руководство по применению стандартов, структура и словарь оригинал документа

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > система

-

7 риск

риск

Сочетание вероятности нанесения и степени тяжести возможных травм или другого вреда здоровью в опасной ситуации.

[ ГОСТ Р ИСО 12100-1:2007]

риск

Сочетание вероятности причинения ущерба и тяжести этого ущерба.

[ИСО / МЭК Руководство 51]

Примечание

Дальнейшее обсуждение этой концепции содержится в МЭК 61508-5 (приложение А).

[ ГОСТ Р МЭК 61508-4-2007]

риск

Комбинация вероятностей и степени тяжести возможных травм или нанесения другого вреда здоровью в опасной ситуации.

[ГОСТ ЕН 1070-2003]

[ ГОСТ Р 51333-99]

риск

Вероятностная мера неблагоприятных последствий реализации опасностей определенного класса для объекта, отдельного человека, его имущества, населения, хозяйственных объектов, собственности, состояния окружающей среды.

[СО 34.21.307-2005]

риск

Вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда

[Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»]

[СТО Газпром РД 2.5-141-2005]

риск

Вероятность причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, в том числе животным или растениям, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу с учетом тяжести этого вреда.

[ ГОСТ Р 52551-2006]

риск

Сочетание вероятности события и его последствий.

Примечания

1. Термин «риск» обычно используют только тогда, когда существует возможность негативных последствий.

2. В некоторых ситуациях риск обусловлен возможностью отклонения от ожидаемого результата или события.

3. Применительно к безопасности см. Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты.

[ ГОСТ Р 51897-2002]

риск

Сочетание вероятности случайности и тяжести возможной травмы или нанесение вреда здоровью человека в опасной ситуации.

[ ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007]

риск

Возможность нежелательного исхода в будущем, вероятностькоторого надо учитывать при анализе деятельности любых экономических субъектов (компаний, предприятий, домашних хозяйств и др.), особенно в инвестиционной деятельности, и по возможности сводить к минимуму путем принятия рациональных управленческих решений. В задачах исследования операций риск — мера несоответствия между разными возможными результатами принятия определенных стратегий (решениями задачи). При этом считается, что каждая выбираемая стратегия может привести к разным результатам и что вероятности тех или иных результатов принимаемого решения известны или могут быть оценены (в отличие от детерминированных задач, где каждая стратегия дает единственный результат, и неопределенных задач, где результаты стратегии непредсказуемы). Задачи с Р. состоят в выборе некоторой i-й альтернативы, обеспечивающей лучший результат с заданной вероятностью, например, вероятностью pi и худший — вероятностью (1 — pi). Чаще всего максимизируется математическое ожидание полезности для каждой стратегии (хотя применяются и другие критерии). При выборе стратегий учитываются два фактора: вероятность получения тех или иных результатов (в некоторых работах она называется, на наш взгляд, не вполне удачно «мерой эффективности»), и полезность этих результатов. Принято считать экономическим Р. затраты или потери экономического эффекта, связанные с реализацией определенного планового варианта в условиях, иных по сравнению с теми, при которых он (вариант) был бы оптимальным. Принято разделать финансовые риски на три главные категории: процентый, систематический и несистематический (см. соответствующие статьи). Аналогично понимание термина Р. и в других сферах бизнеса, хозяйственной деятельности. При выборе альтернатив с разной степенью Р. чрезвычайное значение имеет психологический аспект. Лица, принимающие решения (как потребители, так и производители) разделяются на при категории: расположенные к риску, нерасположенные к Р. и безразличные к нему. Например, человек, предпочитающий стабильный доход определенного размера большему по размеру, но связанному с Р. доходу, считается нерасположенным к Р. Максимальное количество денег, которое он готов заплатить, чтобы избежать риска, называется в этом случае вознаграждением или премией за риск. Каждый инвестор сталкивается с взаимосвязью желаемой прибыли от проекта и риском. Выбор между безрисковыми (таковы, напр., государственные ценные бумаги) и отличающимися более высокой ожидаемой прибылью рисковыми активами — основная задача формирования инвестиционного портфеля. В портфельной теории в качестве меры риска обычно выбирается статистический показатель «стандартное отклонение от ожидаемой доходности портфеля». Чем меньше возможное отклонение от нее, тем менее рискован портфель, тем более он надежен. Для снижения Р. («управления риском») применяются методы диверсификации производства, разного рода формы страхования, накопление резервов,получение дополнительной информации о различных вариантах экономического поведения и их возможных последствиях.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

- безопасность в целом

- безопасность гидротехнических сооружений

- безопасность машин и труда в целом

- газораспределение

- менеджмент риска

- экономика

- электробезопасность

EN

DE

FR

2.19 риск (risk): Потенциальная опасность нанесения ущерба организации в результате реализации некоторой угрозы с использованием уязвимостей актива или группы активов.

Примечание - Определяется как сочетание вероятности события и его последствий.

Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006: Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 1. Концепция и модели менеджмента безопасности информационных и телекоммуникационных технологий оригинал документа

3.5 риск (risk): Сочетание вероятности события и его последствий.

Примечания

1 Термин «риск « обычно применяют только тогда, когда существует возможность негативных последствий.

2 В некоторых ситуациях риск обусловлен возможностью отклонения от ожидаемого результата.

3 Применительно к безопасности см. ИСО Руководство 51.

[ИСО/МЭК Руководство 73:2002, пункт 3.1.1]

Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 16085-2007: Менеджмент риска. Применение в процессах жизненного цикла систем и программного обеспечения оригинал документа

3.56 риск (risk): Потенциальная опасность нанесения ущерба организации в результате реализации некоторой угрозы с использованием уязвимостей актива или группы активов [2].

Примечание - Определяется как сочетание вероятности события и его последствий.

Источник: ГОСТ Р ИСО/ТО 13569-2007: Финансовые услуги. Рекомендации по информационной безопасности

2.12 риск (risk): Сочетание вероятности события и его последствий.

Примечания

1 Термин «риск» обычно используют, если существует возможность появления негативных последствий.

2 Риск обусловлен неопределенностью, причиной которой являются недостаточная возможность прогнозировать и управлять событиями. Риск присущ любому проекту и может возникнуть в любое время его жизненного цикла. Снижение неопределенности уменьшает риск.

Источник: ГОСТ Р ИСО 17666-2006: Менеджмент риска. Космические системы оригинал документа

2.13 риск (risk): Сочетание вероятности причинения вреда и тяжести этого вреда ([2], пункт 3.2).

Источник: ГОСТ Р ИСО 14971-2006: Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям оригинал документа

3.16 риск (risk): Воздействие неопределенности на достижение целей.

Примечание - Адаптировано из Руководства ИСО 73:2009, определение 1.1.

Источник: ГОСТ Р ИСО 19011-2012: Руководящие указания по аудиту систем менеджмента оригинал документа

3.9 риск (risk): Сочетание вероятности появления опасного события и его последствий.

Источник: ГОСТ Р 51901.11-2005: Менеджмент риска. Исследование опасности и работоспособности. Прикладное руководство оригинал документа

3.11 риск (risk): Вероятность реализации акта незаконного вмешательства и его последствия.

Источник: ГОСТ Р 53661-2009: Система менеджмента безопасности цепи поставок. Руководство по внедрению оригинал документа

3.11 риск (risk): Сочетание вероятности нанесения и степени тяжести возможных травм или другого вреда здоровью в опасной ситуации.

Источник: ГОСТ Р ИСО 12100-1-2007: Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы конструирования. Часть 1. Основные термины, методология оригинал документа

3.1.16 риск (risk): Сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба.

Источник: ГОСТ ИСО 14698-1-2005: Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Контроль биозагрязнений. Часть 1. Общие принципы и методы оригинал документа

3.11 риск (risk): По ИСО 14698-1 (Руководство ИСО/МЭК 51, 3.2).

Источник: ГОСТ ИСО 14698-2-2005: Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Контроль биозагрязнений. Часть 2. Анализ данных о биозагрязнениях оригинал документа

3.56 риск (risk): Потенциальная опасность нанесения ущерба организации в результате реализации некоторой угрозы с использованием уязвимостей актива или группы активов [2].

Примечание - Определяется как сочетание вероятности события и его последствий.

Источник: ГОСТ Р ИСО ТО 13569-2007: Финансовые услуги. Рекомендации по информационной безопасности

3.97 риск (risk): Качественная или количественная вероятность проявления случайного события, рассматриваемая в связи с потенциальными последствиями отказа.

Примечание - В количественном определении риск - это дискретная вероятность определенного отказа, умноженная на его дискретные последствия.

Источник: ГОСТ Р 54382-2011: Нефтяная и газовая промышленность. Подводные трубопроводные системы. Общие технические требования оригинал документа

3.8 риск (risk): Уровень последствий и вероятность случаев актов незаконного вмешательства.

Источник: ГОСТ Р 53660-2009: Суда и морские технологии. Оценка охраны и разработка планов охраны портовых средств оригинал документа

3.1.31 риск (risk); R: Отношение вероятных средних ежегодных потерь людей и продукции, возникающих из-за воздействия молнии, к общему количеству людей и продукции, находящихся в защищаемом здании (сооружении).

Источник: ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010: Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 2. Оценка риска оригинал документа

3.37 риск (risk); R: Отношение вероятных средних ежегодных потерь людей и продукции, возникающих из-за воздействия молнии, к общему количеству людей и продукции, находящихся в защищаемом здании (сооружении).

Источник: ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010: Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы оригинал документа

2.35 риск (risk): Сочетание вероятности события и масштабов его последствий, а также его воздействие на достижение целей организации.

Примечания

1 Термин «риск» обычно используют только тогда, когда существует возможность негативных последствий.

2 В некоторых ситуациях риск обусловлен возможностью отклонения от ожидаемого результата.

3 Применительно к безопасности см. [2].

4 Риск обычно определяют по отношению к конкретной цели, поэтому для нескольких целей существует возможность оценить риск для каждого источника опасности.

5 В качестве количественной оценки риска часто используют сумму произведений последствий на вероятность соответствующего опасного события. Однако для количественной оценки диапазона возможных последствий необходимо знание распределения вероятностей. Кроме того, может быть использовано стандартное отклонение.

Источник: ГОСТ Р 53647.2-2009: Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 2. Требования оригинал документа

2.28 риск (risk): Сочетание вероятности события и масштабов его последствий, а также его воздействие на достижение целей организации.

Примечание

1. Термин «риск» обычно используют только тогда, когда существует возможность негативных последствий.

2. В некоторых ситуациях риск обусловлен возможностью отклонения от ожидаемого результата.

3. Применительно к безопасности см. [2].

[ИСО/МЭК Руководство 73:2009]

4. Риск обычно определяют по отношению к конкретной цели, поэтому для нескольких целей существует возможность оценить риск для каждого источника опасности.

5. В качестве количественной оценки риска часто используют сумму произведений последствий на вероятность соответствующего опасного события. Однако для количественной оценки диапазона возможных последствий необходимо знание распределения вероятностей. Кроме того, может быть использовано стандартное отклонение.

Источник: ГОСТ Р 53647.1-2009: Менеджмент непрерывности бизнеса. Часть 1. Практическое руководство оригинал документа

2.1 риск (risk): Влияние неопределенности на цели.

Примечание 1 - Влияние - это отклонение от того, что ожидается (положительное и/или отрицательное).

Примечание 2 - Цели могут иметь различные аспекты (например, финансовые и экологические цели и цели в отношении здоровья и безопасности) и могут применяться на различных уровнях (стратегических, в масштабах организации, проекта, продукта или процесса).

Примечание 3 - Риск часто характеризуется ссылкой на потенциально возможные события (2.17) и последствия (2.18) или их комбинации.

Примечание 4 - Риск часто выражают в виде комбинации последствий событий (включая изменения в обстоятельствах) и связанной с этим вероятности или возможности наступления (2.19).

Примечание 5 - Неопределенность - это состояние, заключающееся в недостаточности, даже частичной, информации, понимания или знания относительно события, его последствий или его возможности.

[Руководство ИСО 73:2009, определение 1.1]

Источник: ГОСТ Р ИСО 31000-2010: Менеджмент риска. Принципы и руководство оригинал документа

3.33 риск (risk): Следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей1).

Примечание 1 - Под следствием влияния неопределенности необходимо понимать отклонение от ожидаемого результата или события (позитивное и/или негативное).

Примечание 2 - Цели могут быть различными по содержанию (в области экономики, здоровья, экологии и т. п.) и назначению (стратегические, общеорганизационные, относящиеся к разработке проекта, конкретной продукции и процессу).

Примечание 3 - Риск часто характеризуют путем описания возможного события и его последствий или их сочетания.

Примечание 4 - Риск часто представляют в виде последствий возможного события (включая изменения обстоятельств) и соответствующей вероятности.

Примечание 5 - Неопределенность - это состояние полного или частичного отсутствия информации, необходимой для понимания события, его последствий и их вероятностей.

[Руководство ИСО/МЭК 73]

Источник: ГОСТ Р 53647.4-2011: Менеджмент непрерывности бизнеса. Руководящие указания по обеспечению готовности к инцидентам и непрерывности деятельности оригинал документа

3.67 риск (risk): Сочетание вероятности ущерба и уровня его серьезности [33].

Источник: ГОСТ Р 54110-2010: Водородные генераторы на основе технологий переработки топлива. Часть 1. Безопасность оригинал документа

3.21 риск (risk): Совокупность вероятности наступления события причинения вреда и степень тяжести этого вреда.

[ISO/IEC Guide 51:1999, статья 3.2]

Источник: ГОСТ Р МЭК 60086-4-2009: Батареи первичные. Часть 4. Безопасность литиевых батарей оригинал документа

3.13 риск (risk): Совокупность вероятности наступления события причинения вреда и масштабы этого вреда.

Источник: ГОСТ Р МЭК 60086-5-2009: Батареи первичные. Часть 5. Безопасность батарей с водным электролитом оригинал документа

3.3 риск (risk): Вероятность наступления нежелательного события, при котором реализуется опасность.

Примечание - Концепция риска всегда включает в себя два элемента: частоту или вероятность, с которой происходит то или иное опасное событие, и последствия данного опасного события [6].

2.114 риск (risk): Сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба.

[ИСО 14698-1:2003, статья 3.1.16], [ИСО 14698-2:2003, статья 3.11]

Источник: ГОСТ Р ИСО 14644-6-2010: Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 6. Термины оригинал документа

3.1.5 риск (risk): Сочетание вероятности причинения ущерба и тяжести этого ущерба [ИСО/МЭК Руководство 51].

Примечание - Дальнейшее обсуждение этой концепции содержится в МЭК 61508-5 (приложение А).

Источник: ГОСТ Р МЭК 61508-4-2007: Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 4. Термины и определения оригинал документа

3.1 риск (risk): Сочетание вероятности события и его последствий.

Примечания

1 Термин «риск» используют обычно тогда, когда существует возможность негативных последствий.

2 В некоторых ситуациях риск обусловлен возможностью отклонения от ожидаемого результата или события.

3 Применительно к безопасности см. ГОСТ Р 51898.

[ ГОСТ Р 51897-2002, ст. 3.3.1].

3.21 риск (risk): Сочетание вероятности того, что опасное событие произойдет или воздействие(ия) будет(ут) иметь место, и тяжести травмы или ухудшения состояния здоровья (см. 3.8), которые могут быть вызваны этим событием или воздействием(ями).

Источник: ГОСТ Р 54934-2012: Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования оригинал документа

3.21 риск (risk): Сочетание вероятности возникновения опасного события или подверженности такому событию и тяжести травмы или заболевания (см. 3.8), которые могут наступить в результате этого события.

Источник: ГОСТ Р 54337-2011: Системы менеджмента охраны труда в организациях, выпускающих нанопродукцию. Требования оригинал документа

3.4 риск (risk): Сочетание вероятности получения работником возможных травм или другого вреда здоровью и степени тяжести этого вреда.

Источник: ГОСТ Р 53454.1-2009: Эргономические процедуры оптимизации локальной мышечной нагрузки. Часть 1. Рекомендации по снижению нагрузки оригинал документа

3.4.13 риск (risk): В конкретной ситуации комбинация вероятности причинения вреда и серьезности этого вреда.

Источник: ГОСТ Р 54147-2010: Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и определения оригинал документа

3.1 риск (risk): Сочетание вероятности события и его последствий.

Примечания

1 Термин «риск» используют обычно тогда, когда существует возможность негативных последствий.

2 В некоторых ситуациях риск обусловлен возможностью отклонения от ожидаемого результата или события.

3 Применительно к безопасности см. ГОСТ Р 51898.

[ ГОСТ Р 51897-2002, ст. 3.1.1]

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > риск

-

8 источник

источник

отправитель (сообщения)

—

[ http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index&d=4464]

источник

1. Термин теории графов; то же, что начальное событие в сетевом графике. См. Событие, Сетевое планирование и управление (СПУ). 2. В сетевой постановке транспортной задачи — пункт производства (в отличие от пункта потребления, называемого стоком).

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

Синонимы

EN

3.18 источник (source): Объект или деятельность с потенциальными последствиями.

Примечание - Применительно к безопасности источник представляет собой опасность (см. ИСО/МЭК Руководство 51).

[ИСО/МЭК Руководство 73:2002, пункт 3.1.5]

Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 16085-2007: Менеджмент риска. Применение в процессах жизненного цикла систем и программного обеспечения оригинал документа

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > источник

-

9 SCADA

SCADA

SCADA-система

диспетчерское управление и сбор данных

ПО, предназначенное для поддержки средств автоматизации и построения систем промышленной автоматизации.

[ http://www.morepc.ru/dict/]SCADA (аббр. от англ. supervisory control and data acquisition, диспетчерское управление и сбор данных) — программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления. SCADA может являться частью АСУ ТП, АСКУЭ, системы экологического мониторинга, научного эксперимента, автоматизации здания и т. д. SCADA-системы используются во всех отраслях хозяйства, где требуется обеспечивать операторский контроль за технологическими процессами в реальном времени. Данное программное обеспечение устанавливается на компьютеры и, для связи с объектом, использует драйверы ввода-вывода или OPC/DDE серверы. Программный код может быть как написан на языке программирования (например на C++), так и сгенерирован в среде проектирования.

Иногда SCADA-системы комплектуются дополнительным ПО для программирования промышленных контроллеров. Такие SCADA-системы называются интегрированными и к ним добавляют термин SoftLogic.

Термин «SCADA» имеет двоякое толкование. Наиболее широко распространено понимание SCADA как приложения[2], то есть программного комплекса, обеспечивающего выполнение указанных функций, а также инструментальных средств для разработки этого программного обеспечения. Однако, часто под SCADA-системой подразумевают программно-аппаратный комплекс. Подобное понимание термина SCADA более характерно для раздела телеметрия.

Значение термина SCADA претерпело изменения вместе с развитием технологий автоматизации и управления технологическими процессами. В 80-е годы под SCADA-системами чаще понимали программно-аппаратные комплексы сбора данных реального времени. С 90-х годов термин SCADA больше используется для обозначения только программной части человеко-машинного интерфейса АСУ ТП.Основные задачи, решаемые SCADA-системами

SCADA-системы решают следующие задачи:- Обмен данными с «устройствами связи с объектом», то есть с промышленными контроллерами и платами ввода/вывода) в реальном времени через драйверы.

- Обработка информации в реальном времени.

- Логическое управление.

- Отображение информации на экране монитора в удобной и понятной для человека форме.

- Ведение базы данных реального времени с технологической информацией.

- Аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями.

- Подготовка и генерирование отчетов о ходе технологического процесса.

- Осуществление сетевого взаимодействия между SCADA ПК.

- Обеспечение связи с внешними приложениями (СУБД, электронные таблицы, текстовые процессоры и т. д.). В системе управления предприятием такими приложениями чаще всего являются приложения, относимые к уровню MES.

SCADA-системы позволяют разрабатывать АСУ ТП в клиент-серверной или в распределённой архитектуре.

Основные компоненты SCADA

SCADA—система обычно содержит следующие подсистемы:- Драйверы или серверы ввода-вывода — программы, обеспечивающие связь SCADA с промышленными контроллерами, счётчиками, АЦП и другими устройствами ввода-вывода информации.

- Система реального времени — программа, обеспечивающая обработку данных в пределах заданного временного цикла с учетом приоритетов.

- Человеко-машинный интерфейс (HMI, англ. Human Machine Interface) — инструмент, который представляет данные о ходе процесса человеку оператору, что позволяет оператору контролировать процесс и управлять им. Программа-редактор для разработки человеко-машинного интерфейса.

- Система логического управления — программа, обеспечивающая исполнение пользовательских программ (скриптов) логического управления в SCADA-системе. Набор редакторов для их разработки.

- База данных реального времени — программа, обеспечивающая сохранение истории процесса в режиме реального времени.

- Система управления тревогами — программа, обеспечивающая автоматический контроль технологических событий, отнесение их к категории нормальных, предупреждающих или аварийных, а также обработку событий оператором или компьютером.

- Генератор отчетов — программа, обеспечивающая создание пользовательских отчетов о технологических событиях. Набор редакторов для их разработки.

- Внешние интерфейсы — стандартные интерфейсы обмена данными между SCADA и другими приложениями. Обычно OPC, DDE, ODBC, DLL и т. д.

Концепции систем

Термин SCADA обычно относится к централизованным системам контроля и управления всей системой, или комплексами систем, осуществляемого с участием человека. Большинство управляющих воздействий выполняется автоматически RTU или ПЛК. Непосредственное управление процессом обычно обеспечивается RTU или PLC, а SCADA управляет режимами работы. Например, PLC может управлять потоком охлаждающей воды внутри части производственного процесса, а SCADA система может позволить операторам изменять уста для потока, менять маршруты движения жидкости, заполнять те или иные ёмкости, а также следить за тревожными сообщениями (алармами), такими как — потеря потока и высокая температура, которые должны быть отображены, записаны, и на которые оператор должен своевременно реагировать. Цикл управления с обратной связью проходит через RTU или ПЛК, в то время как SCADA система контролирует полное выполнение цикла.

Сбор данных начинается в RTU или на уровне PLC и включает — показания измерительного прибора. Далее данные собираются и форматируются таким способом, чтобы оператор диспетчерской, используя HMI мог принять контролирующие решения — корректировать или прервать стандартное управление средствами RTU/ПЛК. Данные могут также быть записаны в архив для построения трендов и другой аналитической обработки накопленных данных.[ http://ru.wikipedia.org/wiki/SCADA]

CitectSCADA

полнофункциональная система мониторинга, управления и сбора данных (SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:CitectSCADA построена на базе мультизадачного ядра реального времени, что обеспечивает производительность сбора до 5 000 значений в секунду при работе в сетевом режиме с несколькими станциями. Модульная клиент-серверная архитектура позволяет одинаково эффективно применять CitectSCADA как в малых проектах, с использованием только одного АРМ, так и в больших, с распределением задач на несколько компьютеров.

В отличие от других SCADA-систем среда разработки CitectSCADA поставляется бесплатно. Оплачивается только среда исполнения (runtime). Это позволяет пользователю разработать и протестировать пробный проект, не вкладывая средств на начальном этапе.

Схема лицензирования CitectSCADA основана на учете числа одновременно задействованных компьютеров в проекте, а не общего числа компьютеров, на которых установлена CitectSCADA.

CitectSCADA лицензируется на заданное количество точек (дискретных или аналоговых переменных). При этом учитываются только внешние переменные, считываемые из устройств ввода/вывода, а внутренние переменные, находящиеся в памяти или на диске, бесплатны и не входят в количество лицензируемых точек. Градация количества лицензируемых точек в CitectSCADA более равномерна, чем в других системах: 75, 150, 500, 1 500, 5 000, 15 000, 50 000 и неограниченное количество.

В CitectSCADA резервирование является встроенным и легко конфигурируемым. Резервирование позволяет защищать все зоны потенциальных отказов как функциональных модулей (серверов и клиентов), так и сетевых соединений между узлами и устройствами ввода/вывода.

CitectSCADA имеет встроенный язык программирования CiCode, а также поддержку VBA.

CitectSCADA работает как 32-разрядное приложение Windows 9X/NT/2000/XP/2003. Сбор данных, формирование алармов и построение трендов происходит одновременно с редактированием и компиляцией.

[ http://www.rtsoft.ru/catalog/soft/scada/detail/343/]

Словесный портрет современной управляющей системы типа SCADA

-

Масштабируемая

- Наращивание системы без её переконфигурирования

- Масштабы проекта не ограничены

- До 255 одновременно подключённых клиентов

- Поддержка локальных и глобальных сетей

- Возможность интеграции с веб-приложениями без конфигурирования системы

- Возможность функционирования при малой пропускной способности коммуникаций

- Поддержка кластерных конфигураций

- Возможность перезапуска отдельных процессов, относящихся к разным компонентам

-

Гибкая

- Полноценная архитектура «клиент-сервер»

- Возможность масштабирования серверов/серверных массивов алармов, трендов и отчётов

- Поддержка централизованного хранения файлов проекта для удобства обслуживания, а также распределённого хранения и комбинированного варианта

- Внесение изменений на отдельных локациях

- Возможность функционирования при малой пропускной способности коммуникаций

- Поддержка устоявшихся и новых стандартов

-

Надёжная

- Встроенная поддержка режима ожидания

- Резервирование файловых серверов

- Резервирование сетевых коммуникаций

- Резервирование серверов алармов

- Резервирование серверов трендов

- Резервирование серверов отчётов

- Многоуровневое резервирование ввода-вывода

- Автоматическая замена серверов

- Автоматическая синхронизация историй трендов

- Автоматическая синхронизация таблиц алармов

- Автоматическая синхронизация времени

- Защитные функции

- Автоматический перезапуск в случае сбоя системы

- Высокопроизводительная

- Безопасная

-

Коммуникационные технологии

- Поддержка открытых коммуникационных стандартов

- Поддержка каждым сервером ввода-вывода многих протоколов

- Драйверы протоколов RS-232, RS-422, RS-485, TCP/IP

- Время установки драйверов в пределах 60 секунд

- До 255 одновременно подключённых клиентов

- До 4096 устройств ввода-вывода на одну систему

- Поддержка внешнего подключения для удалённых устройств

- Средства разработки драйверов для специализированных протоколов

- Поддержка стандарта OPC Server DA2.0

- Интегрированный веб-сервис XML

- Доступ

- Неограниченное число меток

- Длина имени метки до 80 символов

- Поддержка меток качества и времени для соответствующих драйверов

- Единая база данных для контроллеров ПЛК и системы SCADA

- Двунаправленная синхронизация со средой разработки для ПЛК

- Статическая синхронизация для разработки в автономном режиме

- - Автоматические импорт и синхронизация

- Импорт из ПЛК разных типов

- Добавление пользовательских схем импорта

-

Разработка

- Неограниченное число экранов

- 24-битные цвета

- Быстрый выбор цветов по названиям

- Поддержка прозрачных цветов

- Продвинутая анимация без дополнительного программирования

- Анимация символов на базе тегов

- До 32000 анимированных изображений на страницу

- Неограниченное число мигающих цветов

- Мультиязычность

- Инструменты типа 3D Pipe

- Трёхмерные эффекты (поднятие, опускание, выдавливание)

-

Импорт графики

- Растровые изображения Windows (BMP, RLE, DIB)

- Формат AutoCAD (DXF)

- Формат Encapsulated Postscript (EPS)

- Формат Fax Image (FAX)

- Формат Ventura (IMG)

- Формат JPEG (JPG, JIF, JFF, JFE)

- Формат Photo CD (PCD)

- Формат PaintBrush (PCX)

- Формат Portable Network Graphics (PNG)